審美歯科とは

「普通の治療と審美歯科は何が違うのですか?」とご質問をいただくことがあります。虫歯や歯周病を治す一般的な治療と比べて、審美歯科は「機能性」と「美しさ」の両立を目指す点に特徴があります。単に見た目を整えるだけではなく、健康的で自然な口元を守りながら、より快適な生活につなげていく治療です。

審美歯科の目的

歯科治療には大きく二つの目的があります。

機能の回復 … 噛む・話すといった機能を取り戻すこと。

見た目の改善 … 自然で美しい口元をつくること。

通常の治療は「病気を治す」「噛めるようにする」ことが中心ですが、審美歯科ではそこに「美しさ」を加えます。例えば、虫歯の詰め物をする際に金属ではなく自然な色のセラミックを選ぶことも、審美歯科の一つの形といえるでしょう。

主な治療法

・ホワイトニング

加齢や飲食による着色を、薬剤を使って歯を白くする方法です。歯を削らずに行える点が大きなメリットです。

・セラミック治療

金属ではなくセラミックを用いた詰め物・被せ物です。天然歯に近い透明感を持ち、見た目が自然であることに加え、金属アレルギーの心配がないのも特徴です。

・矯正治療

歯並びや噛み合わせを改善することで、見た目と機能を両立させる治療です。従来のワイヤー矯正に加え、透明なマウスピース型矯正を希望される方も増えています。

普通の治療との違い

一般的な治療は「噛めるようにすること」「病気を治すこと」が中心です。一方で審美歯科は、機能を確保しながら「自然で美しい見た目」にも配慮します。

ここで大切なのは、審美歯科は見た目だけの治療ではないということです。健康な歯をできるだけ残し、噛む機能と見た目の両方をバランスよく整えることを目的としています。

「普通の治療と何が違うの?」という疑問に対しては、審美歯科は見た目を整えることに加えて、噛む機能や歯の健康も大切にする治療であると考えていただくと、より安心できるのではないでしょうか。

メリットと注意点

審美歯科の大きな魅力は、自然な笑顔に自信が持てることです。人前での会話や写真撮影の際に前向きになれる方も多くいらっしゃいます。

ただし、注意点もあります。

・多くは保険が適用されず自費診療になる

・医師の経験や技術により仕上がりに差が出る

・良い状態を維持するには日々のケアや定期的なメンテナンスが必要

これらを理解した上で、自分に合った治療法を選択することが大切です。

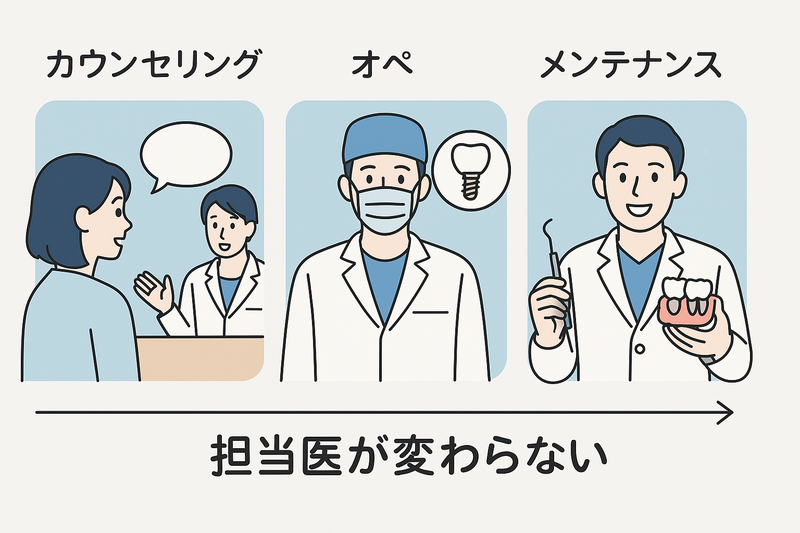

曽我歯科医院三軒茶屋での取り組み

曽我歯科医院三軒茶屋でも、一般診療に加え、ホワイトニングやセラミック治療など審美歯科のご相談を承っています。矯正治療については矯正専門医との連携を行っており、専門的な視点を踏まえたご提案が可能です。

私たちは見た目の美しさだけではなく、噛む機能や長期的な健康を重視しながら、患者さんに合った治療プランを一緒に考えていくことを大切にしています。

まとめ

審美歯科は「美しい口元」を整えると同時に、機能性や健康を守ることも大切にする治療です。ホワイトニング、セラミック治療、矯正治療などさまざまな方法があり、それぞれに特徴や注意点があります。

三軒茶屋で審美歯科を検討される方は、ぜひ一度ご相談ください。曽我歯科医院三軒茶屋でも、患者さんに寄り添った審美歯科の治療をご提案しております。

この記事の執筆・監修

曽我歯科医院三軒茶屋

院長 曽我 達彦(そが たつひこ)

日本大学松戸歯学部卒業。

東京歯科大学千葉病院にて歯科臨床研修医修了後、大手医療法人グループに勤務(分院長・理事を歴任)。

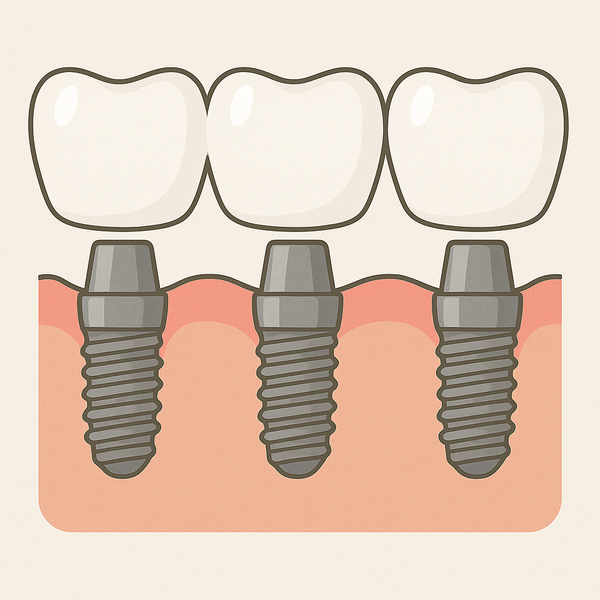

2006年に「曽我歯科医院三軒茶屋」を開院。

予防歯科・一般歯科・審美歯科・インプラント治療を4軸に、地域に根ざした包括的診療を行っている。

所属学会:

・日本口腔インプラント学会

・日本顎咬合学会