最近、ニュースで熊の出没がやたらと目につきます。山にいるはずの熊が住宅地に現れたり、通学路に出たり。怖い話ではありますが、どこか「人間と自然の距離」を考えさせられます。

熊が里に降りてくる理由は、どんぐりの不作や気候変動などいろいろあるようです。でも、突き詰めれば「人間が自然を変えてしまった」ということ。山の奥で暮らしていた熊が、生きるために境界を越えてくる。それは、少し前まで当たり前だった“自然のリズム”が崩れているサインでもあります。

■ 人もまた、“自然”から遠ざかっている

歯科の世界にも、似たような現象があります。昔に比べて、私たちは柔らかいものばかり食べるようになりました。噛む回数が減り、顎や筋肉の発達が弱くなり、かみ合わせや姿勢、呼吸のトラブルにつながることもあります。つまり、熊が人里に降りてきたように、人間もまた「自然な噛む生活」から離れてしまっているのかもしれません。

■ 「噛む」は、生きることそのもの

よく噛むという行為は、単なる食事の動作ではなく、身体や脳を元気に保つための“自然の仕組み”のひとつです。噛むことで唾液が出て、消化を助け、口の中をきれいに保ちます。そして、噛む刺激は脳を活性化し、心の安定にもつながると言われています。熊にとっての牙や顎の力が生きるための道具であるように、人にとっての「噛む力」も、生きる力の一部なのです。

■ もう少し、自然に戻ってみてもいいかも

歯医者として日々患者さんと接していると、「噛むこと」や「口を動かすこと」が、どれほど全身の健康や生活の質に関わっているかを実感します。自然とともに生きることは、山に行くことだけではありません。毎日の食事をしっかり噛むことも、小さな“自然回帰”のひとつなのかもしれませんね。

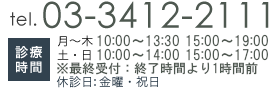

曽我歯科医院三軒茶屋では、かみ合わせや噛む力のバランスを整えることで、毎日の食事や会話が、少しでも心地よくなるようお手伝いしています。