年末が近づくと、仕事や行事で忙しくなり、生活のリズムが普段と少し変わってきます。忘年会や会食が増えたり、帰宅時間が遅くなったりする方も多いのではないでしょうか。こうした年末特有の過ごし方は、実はお口の状態にも少なからず影響します。

年末は食事の回数や内容が不規則になりやすい時期です。間食や夜遅い食事が増えると、歯みがきのタイミングがずれたり、いつもより簡単に済ませてしまったりすることもあります。その結果、「しみる感じが出てきた」「歯ぐきが腫れぼったい気がする」「詰め物が気になる」といった違和感を感じる方が増えてきます。

また、年末は寒さが厳しくなる季節でもあります。冷たい空気や飲み物によって、これまで気にならなかった歯がしみるように感じることもあります。こうした症状は一時的なこともありますが、むし歯や歯周病が背景にある場合もあり、放置すると年明けに痛みが強くなることも少なくありません。

一方で、年末は「区切りの時期」でもあります。今年一年を振り返り、新しい年を迎える準備をする中で、お口の状態を一度確認しておきたいと考える方も多いようです。大きな治療でなくても、気になっていた部分をチェックしておくだけで、年末年始を落ち着いて過ごしやすくなります。

忙しい時期ではありますが、特別なことをする必要はありません。いつも通りの歯みがきを心がけること、寝る前のケアを省略しないこと、それだけでも年末のお口のトラブルは防ぎやすくなります。少しでも違和感がある場合は、早めに相談することで安心につながることも多いものです。

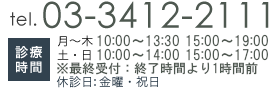

年末年始は、家族や大切な人と過ごす時間が増える時期です。新しい年を気持ちよく迎えるためにも、年末のうちにお口の状態を整えておくことは、意外と大切な準備のひとつかもしれません。曽我歯科医院三軒茶屋の年内の診療は12月29日(月)の午前まで(最終受付12:00)となります。