歯科医院で行うクリーニングの中でも、近年よく耳にするようになった「エアフロー」。

「コーヒーやタバコの着色を取るためのもの」と思われがちですが、実はそれだけではありません。当院では、見た目の改善だけでなく、歯周病予防・インプラントの長期安定のためにエアフローを活用しています。今回は、エアフローの本当の効果と、向いている方・注意点について歯科医の立場から解説します。

エアフローとは、微細なパウダーと水と空気を同時に噴射して、歯の表面や歯と歯ぐきの境目の汚れをやさしく除去するクリーニング機器です。従来のスケーラーやブラシと比べ、歯を傷つけにくく、歯ぐきへの刺激が少なく、細かい部分まで清掃しやすいのが特徴です。

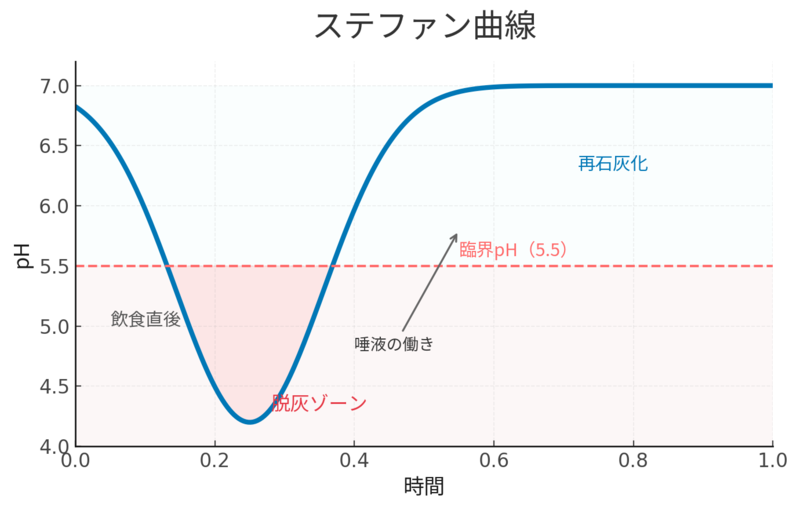

エアフローの最大の価値は、着色除去だけでなく、バイオフィルム(細菌の膜)を効率よく除去できる点にあります。歯周病やインプラント周囲炎の原因となる細菌は、歯の表面に膜状に付着しますが、通常の歯みがきやうがいでは十分に除去できません。エアフローは歯の表面、歯ぐきの際、インプラント周囲、被せ物や矯正装置の周囲まで、やさしく確実に清掃することができます。つまり、見た目をきれいにするだけでなく、病気を予防するための治療でもあるのです。

特にインプラントやセラミックの被せ物が入っている方には重要です。これらの部位は汚れが残りやすく、通常の器具では傷がつきやすいこともあります。当院ではインプラント周囲炎の予防、被せ物の長期安定、再治療を減らす目的で、メンテナンス時にエアフローを取り入れています。

一方で、すべての方に万能というわけではありません。パウダーと水を噴射するため、細かい粉末や水が口の中に広がる感覚が苦手な方には不快に感じられることがあります。また、知覚過敏が強い方や、歯ぐきの炎症が非常に強い場合には刺激を感じやすく、通常のクリーニングの方が適しているケースもあります。そのため、当院ではお口の状態や患者さんの感覚に合わせて、方法や出力を調整し、無理にエアフローを行うことはありません。

おすすめなのは、コーヒー・紅茶・ワインをよく飲む方、タバコを吸う方、前歯の着色が気になる方、歯周病の治療やSPTを受けている方、インプラントや被せ物が多い方です。見た目の改善だけでなく、将来の歯を守るためのメンテナンスとして非常に有効です。

多くの方は「思ったより楽」「通常のクリーニングより快適」と感じられますが、違和感や刺激を感じる場合は遠慮なくお伝えください。状態に応じて通常の器具に切り替えることも可能です。

エアフローは、着色除去、見た目の改善、歯周病・インプラント周囲炎の予防、被せ物やインプラントの長期安定を同時に実現できる優れたメンテナンス治療です。一方で、体質やお口の状態によって向き不向きもあります。「きれいにする」ためだけでなく、10年後・20年後の歯を守るための選択肢のひとつとして、メンテナンス時にぜひご相談ください。