こんにちは。三軒茶屋の歯医者・曽我歯科医院三軒茶屋です。今回は「上顎第一大臼歯(じょうがくだいいちだいきゅうし)」についてお話しします。あまり聞き慣れない名前ですが、実はこの歯はお口の中で最も重要な歯のひとつです。一般的には「6歳臼歯(ろくさいきゅうし)」と呼ばれ、永久歯の中でも最初に生えてくる大臼歯です。

上顎第一大臼歯はどんな歯?

上顎第一大臼歯は、上の歯列の中央から数えて6番目の位置にある大きな歯で、左右に1本ずつ、計2本あります。6歳前後に永久歯として最初に生えますが、乳歯が抜けて生えるわけではなく、一番奥の乳歯のさらに奥に生えるのが特徴です。そのため、親御さんが気づかないうちに虫歯になってしまうことも少なくありません。

かみ合わせを決める「要の歯」

この歯は「かみ合わせの要」ともいわれます。すべての歯の位置関係(咬合関係)はこの歯を基準に決まるため、矯正治療でも「6歳臼歯の位置関係」は非常に重要です。この歯がずれて生えていたり、早期に失われたりすると、その後に生えてくる永久歯の並びやかみ合わせ全体に影響します。また、噛む力の中心を担うため、食べ物をしっかりすりつぶす役割を果たし、顎関節や筋肉のバランスにも関係しています。

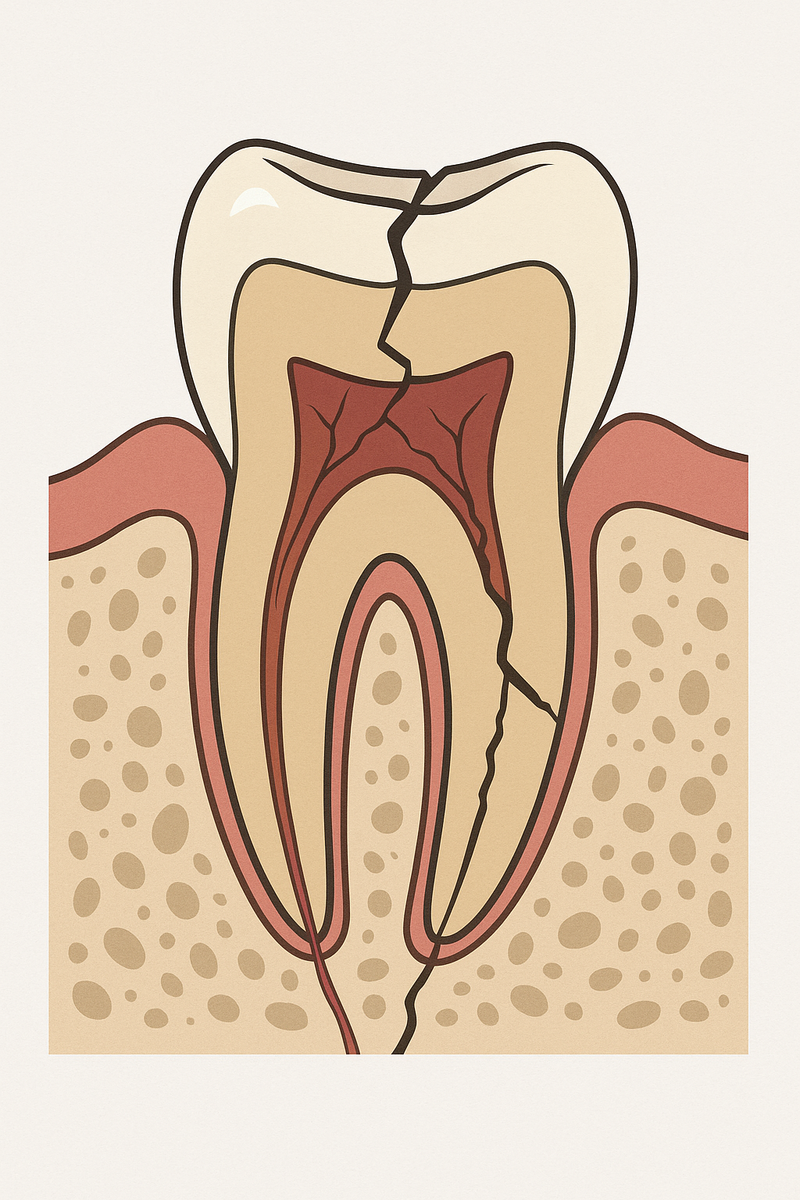

虫歯になりやすい理由

上顎第一大臼歯は、永久歯の中でも特に虫歯になりやすい歯です。理由は三つあります。第一に、生えたばかりのエナメル質が未成熟で酸に弱いこと。第二に、奥に位置していて歯ブラシが届きにくいこと。第三に、噛む面に深い溝があり、プラークが溜まりやすい構造であることです。特に生えかけの時期は歯ぐきに半分隠れているため、見落としやすく注意が必要です。

上顎第一大臼歯を守るために

この大切な歯を守るためには、いくつかのポイントがあります。まず、フッ素塗布やフッ素入り歯磨きでエナメル質を強化しましょう。次に、噛む面の溝を樹脂で埋める「シーラント処置」により、汚れや細菌の侵入を防ぎます。特に6〜8歳のお子さんにおすすめです。そして、定期的な歯科検診を受けることで、初期虫歯や咬合の異常を早期に発見できます。

失うことで起こる影響

上顎第一大臼歯を失うと、かみ合わせのバランスが崩れ、他の歯への負担が増えます。その結果、周囲の歯の寿命が短くなったり、顔の下半分のバランスが変化して老けて見えることもあります。そのため、もし失ってしまった場合でも、インプラントやブリッジなどでしっかり機能を回復させることが大切です。

曽我歯科医院三軒茶屋での取り組み

三軒茶屋の曽我歯科医院三軒茶屋では、この6歳臼歯を含む奥歯の健康を守るため、予防・修復・咬合の3つの視点から診療を行っています。小児期からの定期管理(シーラント・フッ素塗布)、セラミックによる精密修復(金属を使わない自然な治療)、そして咬み合わせの総合評価(スプリントや咬合調整)など、患者さま一人ひとりに合ったケアをご提案しています。一度失うと取り戻すのが難しい歯だからこそ、早期の予防と管理が生涯の歯の健康を左右します。

まとめ

上顎第一大臼歯は、噛む力やかみ合わせ、顔のバランスなど、すべての基礎を支える「要の歯」です。永久歯の中で最も早く生えてくるこの歯を守ることが、将来の歯列や全身の健康を守る第一歩といえるでしょう。三軒茶屋・上馬・野沢エリアで、歯の管理や奥歯の虫歯・咬合でお悩みの方は、ぜひ曽我歯科医院三軒茶屋までご相談ください。