歯茎の腫れは、「疲れかな」「そのうち引くだろう」と放置されやすい症状です。しかし実際には、歯や歯ぐき、さらには全身の状態が関係していることもあります。

今回は、歯茎が腫れる主な原因を、歯科医の立場からわかりやすくご紹介します。

1.歯肉炎・歯周炎

もっとも一般的な原因が歯周病(歯肉炎・歯周炎)です。

歯と歯ぐきの境目に細菌のかたまり(プラーク)が付着すると、歯ぐきが炎症を起こします。

初期の歯肉炎では赤く腫れたり出血したりしますが、放置すると歯を支える骨が溶けてしまう「歯周炎」へと進行します。

痛みが少ないまま進むため、定期的な検診とクリーニングが重要です。

2.根尖性歯周炎(歯の根の先の炎症)

虫歯が神経まで進行すると、歯の根の先に膿がたまり、歯茎が腫れることがあります。

歯ぐきにニキビのような膨らみができたり、噛むとズキズキ痛むのが特徴です。

治療は根管治療(歯の根の中をきれいにする治療)が中心で、重度の場合は外科的処置を行うこともあります。

3.歯根破折(歯の根が割れる)

神経を取った歯は脆くなりやすく、強い力で割れてしまうことがあります。

歯の根が割れると、その周囲に細菌が侵入して腫れや膿を繰り返します。

多くのケースで抜歯が必要ですが、インプラントやブリッジなど次の治療法を早めに相談することが大切です。

4.親知らず(智歯周囲炎)

親知らずの周りは歯ブラシが届きにくく、細菌がたまりやすい場所です。

特に一部だけ歯ぐきがかぶっている半埋伏の状態では、智歯周囲炎と呼ばれる炎症を起こします。

顎の痛みや口が開けづらい、リンパの腫れを伴うこともあります。

再発を繰り返す場合は、抜歯が推奨されます。

5.噛み合わせや外傷による炎症

硬いものを噛んだり、強い咬みしめや歯ぎしりなどで、特定の歯に過度な力がかかると歯の周囲組織が炎症を起こします。

見た目に腫れが出ることもあり、治療は咬合調整やマウスピースなどで負担を減らします。

6.薬の副作用(薬剤性歯肉増殖症)

降圧薬(カルシウム拮抗薬)や免疫抑制薬、抗てんかん薬などの副作用で歯ぐきが腫れることがあります。

歯ブラシだけでは改善しにくく、服薬内容の確認や主治医との連携が必要になります。

7.全身疾患(糖尿病・血液疾患など)

糖尿病のある方は、歯周病になりやすく治りにくい傾向があります。

また、白血病など血液の病気の初期症状として歯ぐきの腫れ・出血が見られることもあります。

歯ぐきの腫れが長引く場合、全身的な原因を調べることも大切です。

8.義歯や被せ物による刺激性炎症

合わない入れ歯や被せ物が慢性的に歯ぐきを刺激すると、局所的に赤く腫れることがあります。

放置すると線維性の盛り上がり(過形成)を起こすこともあり、調整や再製作が必要です。

9.その他の粘膜疾患(腫瘍・嚢胞など)

歯や歯周病とは関係のない粘膜疾患が原因となることもあります。

良性の嚢胞(のうほう)や線維腫、まれに腫瘍性の病変が見つかることもあります。

見た目では判断がつかないため、レントゲン・CT・生検による診断が欠かせません。

まとめ

歯茎の腫れは、歯周病や虫歯だけでなく、噛み合わせ、薬の副作用、全身疾患など多くの要因が関係しています。

軽い症状でも放置せず、歯科医院での正確な診断を受けることが大切です。

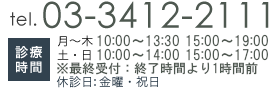

三軒茶屋の曽我歯科医院三軒茶屋では、歯周病治療から根の治療、外科的処置まで幅広く対応しています。

気になる腫れや違和感がある方は、お早めにご相談ください。